Ein Kommentar von Friedrich Mirle

Das Anliegen dieses Artikels soll es sein, angesichts des Ergebnisses der Bundestagswahl einen Fall zu beleuchten, der bisher in den Medien praktisch nicht diskutiert wurde, gleichwohl aber eine reale Option bei eben diesem Wahlergebnis ist: Der Fall einer Unions-Minderheitsregierung, kurz und hoffentlich verständlich dargestellt.

Das Anliegen dieses Artikels soll es sein, angesichts des Ergebnisses der Bundestagswahl einen Fall zu beleuchten, der bisher in den Medien praktisch nicht diskutiert wurde, gleichwohl aber eine reale Option bei eben diesem Wahlergebnis ist: Der Fall einer Unions-Minderheitsregierung, kurz und hoffentlich verständlich dargestellt.

Beginnend von einer Analyse des Wahlergebnisses und dessen Implikationen ist es dem Autor ein Anliegen, den Prozess der Bildung einer Minderheitsregierung zu skizzieren, um dann anschließend einige Betrachtungen über Für und Wider eines solchen Kurses, speziell aus Sicht der SPD, anzustellen.

Teil I: Und wer soll jetzt regieren?

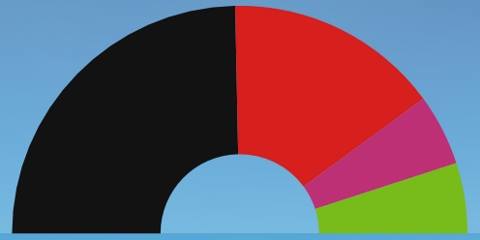

Das amtliche Wahlergebnis ist da – und Ratlosigkeit legt sich über das Land. Die Union schrammt knapp an einer, vermutlich noch nicht einmal von ihr selbst gewollten, absoluten Mehrheit im Bundestag vorbei. Die SPD stabilisiert sich auf niedrigem Niveau, wenn auch mit leichten Zugewinnen. Die FDP ist raus, „Grüne“ wie „Linke“ verlieren schmerzhaft. Die AfD ist noch kein Faktor, könnte aber in zukünftigen Betrachtungen eine Rolle spielen, im Fall baldiger Neuwahlen sogar recht zeitnah.

Merkel kann bei diesem Ergebnis wohl als gesetzt gelten, aber eine absolute Mehrheit der Bundestagsmandate, die hat sie nicht. Bisher zielte diese Frage daher immer auf mögliche Regierungskoalitionen ab. Derer gibt es nun rechnerisch vier:

Schwarz-Rot, auch als „Große Koalition“ bekannt, würde für eine sehr stabile Kanzlermehrheit sorgen, wird aber von der SPD-Basis vehement abgelehnt. Die große Koalition von 2005 bis 2009 hat Spuren hinterlassen und die Aussicht, erneut eine träge Union zu jedem Akt gestaltenden Regierungshandelns antreiben zu müssen, erfreut noch nicht einmal ihre Funktionsträger. Der Wähler hat diese Überanpassung und die Aufgabe sozialdemokratischer Kernideen (auch zur Zeit der rot-grünen Koalition) das letzte Mal massiv abgestraft – und es besteht kein Anlass davon auszugehen, dass es bei einer Wiederauflage anders kommen würde.

Zumal dies keine Koalition auf Augenhöhe mehr wäre, die SPD also noch ungleich weniger ihrer Inhalte tatsächlich umsetzen könnte. All dies macht diese Option für eine Partei, die mit ihrem aktuellen Regierungsprogramm wenigstens intern wieder zu sich gefunden hat, höchst unattraktiv. Der Aufbruch im zurückliegenden Wahlkampf ging zwar weitgehend an den Wählern vorbei, ist aber perspektivisch für den zukünftigen Erfolg zu wichtig, um ihn gedankenlos der Machtperspektive zu opfern. Die SPD muss dabei die Bereitschaft aufbringen, die Hoffnung vieler Wähler auf eine große Koalition zu enttäuschen: zu deutlich ist deren Kalkül, mit einer Beteiligung der Sozialdemokraten ein sozialpolitisches Korrektiv für die altbackenen gesellschaftspolitischen Vorstellungen der Union zu gewinnen. Diese Wähler sind zum Großteil eben nicht SPD-Anhänger, die damit wahrscheinliche thematische Reduktion aber wäre das endgültige Ende des Bestehens als „Volkspartei“, ein somit nicht erstrebenswertes Szenario

Der einzige valide Grund für eine „GroKo“ wäre die staatstragende Haltung und immerwährende Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung, die erst zur ideologischen Selbstaufgabe der SPD führte. Gewürdigt wird das übrigens vonseiten der Union nicht, wenn es aus taktischer Sicht klug erscheint wird den Sozialdemokraten von Merkel auch schon mal „europapolitische Unzuverlässigkeit“ unterstellt, ein ebenso falscher wie niederträchtiger Vorwurf. Essentiell der aktuellste Wiederaufguss der reaktionären Fabel von den „vaterlandslosen Gesellen“, so wird er immer dann eingesetzt, wenn es gilt, auch den letzten national-chauvinistischen Grantler an die Urne zu locken. Dieses unwürdige Verhalten zerstört, wie von Peer Steinbrück richtig bemerkt hat, Brücken und erschwert weitere Zusammenarbeit massiv.

Schwarz-Grün würde der Kanzlerin auch eine stabile Mehrheit verschaffen, diese Option wird allerdings von der Grünen Basis auf das Heftigste abgelehnt. Die Mitglieder der Partei sind, im Gegensatz zu einem Großteil ihrer Wähler, überwiegend keine „Bürgerlichen“, sondern Menschen, die die Ideale ihrer Jugend auch weiterhin im Herzen tragen. Grenzt man sich ohnehin schon gern von den Schwarzen ab, so hat die Partei seit diesem Wahlkampf noch viel mehr Grund zur Antipathie. Die vor allem von führenden Köpfen der CSU getriebene Pädophilie-Debatte war einfach nur noch eklig und hatte mit sachlicher Auseinandersetzung nicht mehr das Geringste zu tun. Währenddessen trieb die CDU, und auch Kanzlerin Merkel ganz persönlich, unermüdlich das Schreckensbild einer grünen „Verbots- und Bevormundungspartei“ in die Köpfe der Wählerinnen und Wähler, die dem Bürger Sauerbraten und Sportwagen verbieten wolle.

Kombiniert mit den schlecht kommunizierten Steuerplänen und der strategisch fragwürdigen Entscheidung, die SPD in Teilen programmatisch „links“ zu überholen, ergab sich ein Resultat, das keine besondere Überraschung – und für die Partei ein herber Schlag- war. Die jetzt notwendige Neuaufstellung kann noch nicht bewertet werden, da sie gerade erst begonnen hat. Eine neue, vergleichsweise unprofilierte Parteispitze wird sich aber nur mit größtem Widerstreben, wenn überhaupt, von einer übermächtigen Union vereinnahmen lassen, gilt es doch, das Schicksal von SPD und FDP tunlichst zu vermeiden.

Auch Folgendes spricht gegen eine schwarz-grüne Koalition: Während die CDU ihr bisher, zumindest in der öffentlichen Sprachregelung, nicht ablehnend gegenübersteht, hat sie Seehofer im Namen seiner nun noch selbstbewussteren CSU schon ausgeschlossen. Auch die Nachwahlbefragungen deuten an: kaum jemand wünscht sich eine derartige Koalition oder glaubt zumindest daran, dass dies eine erfolgversprechende Regierung für Deutschland sei.

Über eine rechnerisch mögliche Koalition der Linken mit der Union braucht nichts gesagt zu werden, sie ist einfach aufgrund gegenseitiger Unverträglichkeit ausgeschlossen.

Ein Rot-Rot-Grünes Bündnis hingegen ist vorstellbar, gibt es doch viele tendenzielle Gemeinsamkeiten zwischen SPD, Linken und Grünen. Allerdings würde eine solche Koalition nur eine sehr knappe, wegen der großen politischen Spannbreite auch sehr instabile Mehrheit auf sich vereinigen können. Auch wurde ein solcher Dreibund von SPD und Grünen ausgeschlossen und nicht zuletzt wäre er, als Allianz der Wahlverlierer, ein sehr schwer vermittelbares Konstrukt. Wiewohl diese Koalitionsoption damit, vielleicht sogar für die nächste Legislaturperiode, interessant bleibt, diesmal wird das nichts werden.

Auch inhaltlich gäbe es zurzeit viele schwer zu umschiffende Klippen, auch wenn dies momentan von Gregor Gysi kleingeredet wird. Zu nennen wären insbesondere die Abschaffung aller Geheimdienste, die Ablehnung sämtlicher Auslandseinsätze der Bundeswehr und die von manchen Landesverbänden geforderte Komplettauflösung der Bundeswehr. Auch bezüglich diverser europapolitischer Richtungsentscheidungen, beim Rentenkonzept, der geforderten Millionärssteuer und dem angestrebten Modell einer 5%-igen Vermögenssteuer liegt die Linke weit ab von rot-grünen Vorstellungen.

Was aber dann? So die SPD nicht doch noch einknickt steht die Bundesrepublik am Rand des in ihrer Geschichte bisher erforschten politischen Horizonts. Die zurückliegenden Unionswahlkämpfe war geprägt von einer nie dagewesenen Inhaltslosigkeit. Angefangen von „Bayern. Unser Land“ und „Bayern, Unser Ministerpräsident“ (CSU-Landtagswahlkampf) über „Bleib locker“ (Hessen CDU) bis hin zum schlichten „Angela Merkel“ und „Damit Deutschland stark bleibt“ (Bundeswahlkampf CDU), Themen suchte man vergebens.

Das ist auch keine reine Formalie, im gesamten Wahlkampf tauchte KEIN einziges ernstzunehmendes politisches Projekt auf und selbst laufende Anstrengungen wie die Energiewende, Ganztagsschulen und Ausbau der Kinderbetreuung wurden kaum thematisiert. Abgesehen vom Witz-Thema „Ausländer-Maut“ ist die Union offensichtlich komplett inhaltsbefreit.

Abgesehen von den oben geschilderten Hemmnissen ist das für ihre potentiellen Partner, also SPD und Grüne, ein erhebliches Problem. Ihr Wahlkampf war themenbezogen und drehte sich um konkret, zuweilen gar penibel, ausgearbeitete Reformvorhaben. Diese sind mit der Union aller Wahrscheinlichkeit nach nicht zu einem wesentlichen Teil umsetzbar.

Damit scheiden beide dieser Koalitionen für alle Entscheidungsträger der Opposition, die nicht nur kurzfristig einige Ämter und einen Minimalkonsesus anstreben, sondern auch einen gesellschaftlichen Gegenentwurf ermöglichen, erhalten und ausbauen wollen, definitiv aus.

Was aber dann? Das Parlament ist gewählt, eine Neuwahl bei unmittelbarer politischer Handlungsfähigkeit ist zwar im Grundgesetz geregelt, aber noch nie vorgekommen (mehr dazu im Verlauf). Die Wahl des Bundeskanzlers ist allerdings klar getrennt von dem Vorliegen einer belastbaren Regierungskoalition.

Teil II: Zum Prozedere der Regierungsbildung – oder was abseits eingetretender Pfade noch alles möglich ist

Zur Wahl eines Bundeskanzlers schlägt der Bundespräsident, also Joachim Gauck, in Wahlphase I einen Kandidaten vor. Dies ist nach aller politischen Konvention die Kanzlerkandidat(in) der stärksten Fraktion, diesmal also Angela Merkel.

Sämtliche Wahlen erfolgen dabei geheim. Sollte Angela Merkel dabei gewählt werden (was angesichts von nur 5 fehlenden Stimmen leicht möglich oder auch durch die Oppositionsfraktionen leicht zu bewerkstelligen ist), so kann sie dieser ihr vom Wählerwillen auferlegten Verantwortung nur noch über eine gezielt verlorene Vertrauensfrage entgehen. Wenn sie also ihre eigene Fraktion bittet, ihr zu „misstrauen“. Dazu später mehr.

In Wahlphase II (wenn es also in Wahlphase I nicht zur Ernennung eines neuen Kanzlers kommt, dieser Fall jedoch trat in der Geschichte der Bundesrepublik bisher noch niemals ein) schlagen je mindestens 25% der Abgeordneten (oder entsprechend große Fraktionen) Kandidaten auf das Kanzleramt vor. Auch hier müsste sich Angela Merkel (oder zumindest ein anderer Unionskandidat) den Abstimmungen stellen.

Erfolgt auch in den beliebig wiederholbaren Wahlgängen in Phase II keine Neuwahl eines Kanzlers, so stimmt der Bundestag noch ein letztes Mal über alle Kandidaten ab, bevor es am Bundespräsidenten (Gauck) ist, entweder Neuwahlen auszurufen oder einen Kandidaten mit nur relativer Mehrheit zum Kanzler zu ernennen. Womit auch (erstmal) eine Minderheitsregierung entstünde. So nicht im letzten Wahlgang doch noch einer der Kandidaten eine absolute Stimmenmehrheit auf sich vereint.

Im Amt wäre in diesem Fall eine Minderheitsregierung der Union, die sich für alle von ihr politisch im Bundestag angestrebten Abstimmungen fallweise eine Regierungsmehrheit organisieren müsste. Gleichzeitig wäre es der Mehrheitsopposition aus SPD, Grünen und Linkspartei möglich, bei vollständiger Einigkeit untereinander eigene Gesetzesvorhaben durch den Bundestag zu bringen oder die Regierung durch ein konstruktives Misstrauensvotum zu stürzen.

Zu beachten ist auch, das eine Unions-Minderheitsregierung keine Mehrheit im Bundesrat hätte. Zustimmungspflichtige Gesetze könnten also nur bei einer Verständigung mit den politischen Kräften der Länderkammer tatsächlich verabschiedet werden. Es ist ebenso denkbar, dass alle anderen, so genannten „Einspruchsgesetze“ im Bundesrat nicht nur mit einfacher, sondern mit 2/3-Mehrheit abgelehnt werden. Grundsätzlich müssen im Bundesrat zurückgewiesene Einspruchsgesetze mit einer ebenso großen Mehrheit (also absoluter oder halt 2/3-Mehrheit) erneut beschlossen werden, um dennoch in Kraft treten zu können.

Es ist offensichtlich, dass eine solche Konstellation der Opposition erhebliche Einfluss- und Mitbestimmungsmöglichkeiten bietet. Eine Minderheitsregierung ist im deutschen Grundgesetz ausdrücklich vorgesehen, jedoch waren bisherige Umsetzungen immer das Resultat zerbrochener Regierungskoalitionen und mehr formal, da unmittelbar Neuwahlen angestrebt oder erzwungen wurden. Auf Ebene der Bundesländer sind sie jedoch nicht unüblich.

Teil III: Warum auch Kanzlerin Merkel mit einer Minderheitsregierung leben lernen könnte

Wie bereits oben angedeutet, könnte sich Angela Merkel einer solchen Situation entziehen. Das entsprechende Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahre 2005 erlaubt verabredungsgemäß verlorene Vertrauensfragen, indem sie die „höchstpersönliche Wahrnehmung“ der Kanzlerin oder des Kanzler bezüglich der aktuellen wie zukünftigen Regierungsfähigkeit zum windelweichen Kriterium der Zulässigkeit einer auf die Auflösung des Bundestages ausgerichteten Vertrauensfrage macht. Kanzler Schröder ließ den Bundestag vorzeitig per verlorener Vertrauensfrage auflösen, um in einem gewagten und letztlich erfolglosen Manöver die bröckelnde Regierungskoalition durch vorgezogene Neuwahlen zu festigen. Es erfolgte daraufhin eine Neubewertung durch das BverfG, die insbesondere die Einschätzung des damaligen Bundespräsidenten deckte (oder decken sollte).

Allerdings stellt das Urteil ebenso fest, dass es allen drei befassten Verfassungsorganen – dem Bundeskanzler, dem Deutsche Bundestag und dem Bundespräsidenten obliege, die Auflösung nach ihrer freien politischen Einschätzung zu verhindern. Dies trage dazu bei, die Verlässlichkeit der Annahme zu sichern, die Bundesregierung habe ihre parlamentarische Handlungsfähigkeit tatsächlich verloren.

Dem Bundespräsidenten kommt damit eine besondere Bedeutung zu. Selbst wenn der Bundestag gleichsam der eigenen Auflösung zustimmt, so ist er in seiner unabhängigen Einschätzung nicht daran gebunden. Eine konstruktive Politik der Opposition, also insbesondere der SPD, gerade auch in außenpolitischen Belangen, könnte und sollte sogar den Bundespräsidenten vor einer anlasslosen Nichtbeachtung des Wählerwillens zurückschrecken lassen.

Wenn also das reine Vorliegen einer Minderheitsregierung nicht schon zu Neuwahlen führt, so steht der Kanzlerin zur Erzwingung derselben nur noch ein politisches Instrument zur Verfügung: das Verknüpfen der Vertrauensfrage mit einer konkreten Sachentscheidung, also einem Gesetzesvorhaben, welches für die gesamte Opposition absolut unannehmbar ist. Dies ist aber aus zwei Gründen ein stumpfes Schwert. Zum einen ist dieses Vorgehen nur sehr begrenzt wiederholbar, um die eigenen Mandatsträger oder, in diesem Fall, eine missliebige Opposition zu disziplinieren.

Wichtiger ist aber, dass es auch in diesem Fall dem Bundespräsidenten zufällt, bei „verlorener“ Vertrauensfrage über eine damit verbundene Regierungsunfähigkeit zu befinden, rein formal korrekte, auflösungsgerichtete Vertrauensfragen nach Artikel 68 des Grundgesetzes sind dabei explizit ausgenommen.

Zusätzlich ist natürlich dabei auch die Möglichkeit der Opposition zu beachten, derartige (nicht abgesprochene) Gesetzesvorhaben im Bundesrat scheitern zu lassen, nachdem man sie, so sie an Vertrauensfragen geknüpft sind, im Bundestag durchstimmt.

Der Opposition stehen damit hinreichende Möglichkeiten zur Verfügung sich, bei entsprechend konstruktivem eigenen Verhalten, der vorzeitigen Auflösung des Bundestages und damit einhergehenden Neuwahlen zu widersetzen.

Neben den offensichtlichen Vorteilen für die Mehrheitsopposition könnte ein solches Vorgehen jedoch auch der Kanzlerin zupass kommen. Auch wenn es vielleicht nicht sofort offensichtlich ist, so löst ein solches Vorgehen doch einige ihrer beständigsten Probleme und verursacht keine Neuen (siehe dazu Teil IV.)

Als erstes Gegenargument zu dem bisher beschriebenen Szenario ist vermutlich „das ist keine stabile Regierung, dieses Risiko wird keiner eingehen, zumal in Krisenzeiten“ eingängig und vermutlich schon dem einen oder anderen Leser selbst durch den Kopf gegangen. Die Neuartigkeit einer Minderheitsregierung auf Bundesebene soll hier gar nicht bestritten werden, die traditionelle Stabilitätsorientierung aller bisherigen Parlamente hin zu festgefügten Koalitionsblöcken ebenso wenig. Mit allen Begleiterscheinungen wie der ebenso impliziten wie allgegenwärtigen „Koalitionsdisziplin“ bis zur Selbstverleugnung der Abgeordneten und der Freiheit ihres Mandates.

So eine Minderheitsregierung jedoch jemals Wirklichkeit werden sollte, so stehen die Chancen dafür momentan außergewöhnlich günstig. Die relative Stärke der Union macht, ebenso wie die seit nunmehr 8 Jahren bis ins Extrem gesteigerte Staatsverantwortung der SPD, eine Beschlussunfähigkeit in wirklich wichtigen Dingen, gerade in der Außen- Sicherheits- und Europapolitik, sehr unwahrscheinlich. Die maßgeblichen Akteure kennen sich bereits aus der schwarz-roten Koalition und haben, wenn da auch nur wenig persönliche Sympathien vorliegen mögen, doch gezeigt, dass sie zielorientiert und geräuschlos miteinander arbeiten können. Entsprechende Absprachen ließen sich, analog zum ebenso inoffiziellen „Koalitionsausschuss“ in Regierungen traditionellen Zuschnitts, gegebenenfalls in kleiner Runde treffen.

Ein weiteres Gegenargument ist die Einschätzung Deutschlands als „unzuverlässig“ oder „instabil“ durch das Ausland, egal ob durch wichtige Akteure in den G20 oder die europäischen Nachbarn. Auch dabei wäre die personelle Kontinuität sehr hilfreich. Die Akteure der SPD (und die Partei an sich) sind den Regierenden zum Großteil bekannt und damit berechenbar, je nach Ausgang der neubesetzung grüner Schlüsselpositionen trifft dies auch – mit Abstrichen – auf die grünen Führungsspitzen zu. Einer zurückhaltenden und kooperativen deutschen Außenpolitik steht somit nichts im Wege, da die Unterschiede in den Parteipositionen nicht fundamental und die Zustimmung der Opposition mittels einiger Konzessionen immer erreichbar ist.

Es sei ferner darauf hingewiesen, das Minderheitsregierungen bei auf dem Verhältniswahlrecht basierenden Parlamenten keine Seltenheit sind. Insbesondere im europäischen Kontext ist der Umgang damit durch die langjährig stabile Praxis von Minderheitsregierungen in Skandinavien vertraut.

Rational spricht also einiges für genauso diesen Kurs. Schwieriger ist der Umgang mit den Zweifeln und Befindlichkeiten der Bürger. Die deutsche Bevölkerung müsste, damit dieser Wandel wenigstens von ihr hingenommen, später vielleicht auch akzeptiert würde, durch führende Kräfte aller politischen Parteien eine Zusicherung des guten Willens und der Sachorientierung erhalten. Dies ist ähnlich der gemeinsamen Fernsehansprache von 2008 bezüglich der Sicherheit deutscher Spareinlagen durch Angela Merkel und Peer Steinbrück möglich.

Eine Durchsetzung einer Minderheitsregierung ohne Absprache mit der Union respektive der Kanzlerin wäre insofern eher ein kurzes Intermezzo, gefolgt von einer Auflösung des Bundestages. Ob die in der Zwischenzeit erzielbaren Gewinne (unter anderem: Mindestlohn, neues Rentenkonzept, Kleinzeug wie die Kennzeichnungspflicht für Polizisten oder ein Gesetz, das endlich die Abgeordnetenbestechung regelt) den erwartbaren Ärger des Elektorates über ein solches Husarenstück wert wären, soll hier nicht bewertet werden. Es ist aber auch nicht das Szenario dieses Artikels.

Auch wenn also mit großer, wenn auch sachlich unbegründeter Skepsis der Bürger bei der einvernehmlichen Konstitution einer Minderheitsregierung zu rechnen ist, wer, wenn nicht die als so überparteilich und vertrauenswürdig angesehene Angela Merkel und die solide-langweilige Führung der Sozialdemokratie sollten dem Volk seine Ängste nehmen und diese Weiterentwicklung unserer Demokratie beruhigend begleiten können?

Teil IV: Minderheitsregierung – Vor und Nachteile für Union und Opposition

Für die Union ergeben sich einige Vorteile, die jedoch nicht exklusiv für eine Minderheitsregierung sein müssen. Zunächst vermeidet man im Fall, dass weder SPD noch Grüne zur Koalition bereit sind (Wahrscheinlichkeit dafür, siehe Teil I), die Schmach einer Neuwahl bei einem so überwältigend starken Unionsergebnis. Und auch die Gefahr einer absoluten Mehrheit für die Union. Bei dieser würde nämlich der Wähler zu recht ein ambitioniertes Programm erwarten, da abseits des Bundesrates keinerlei Hinderungsgrund bestünde. Wie dies jedoch der Union in Abwesenheit bereits vorgeplanter Reformvorhaben mit einer eigenen, knappen Mehrheit gelingen soll, ist fraglich.

Längerfristig hat ein solches Übereinkommen jedoch weitere Vorteile. Die wohl zwingende gesellschaftliche Modernisierung ließe sich, statt über die Ordern des Bundesverfassungsgerichtes, durch die Mehrheitsopposition einleiten, ohne dass die Union ihre Position dazu überhaupt revidieren müsste. Ob die Gleichberechtigung homosexueller Lebenspartnerschaften, deren Verweigerung die Kanzlerin im Wahlkampf in ernste Erklärungsschwierigkeiten brachte, oder die Abschaffung des von ihr selbst ungeliebten Betreuungsgeldes, stets stünde dafür eine Mehrheit der Opposition bereit. Auch ließe sich auf diese Weise der häufig anstrengende Politikstil eines Horst Seehofer abfedern, die Kanzlerin könnte mithin ihre bisherige Rolle in den Regierungsgeschäften ausbauen, als frei schwebende Mittlerin von Interessen, weit entrückt den Ebenen der Tagespolitik.

In der Europapolitik würde wohl weitgehende Kontinuität herrschen. Nach der „staatstragenden“ Politik der SPD in den letzten Jahren befindet sich die SPD in einer Lage, in der sie, gleich ob in einer schwarz-roten Koalition oder im hier behandelten Szenario, die bisherige austeritätslastige Rettungspolitik der Kanzlerin wohl etwas korrigieren, aber nicht grundsätzlich hinterfragen oder gar von Grund auf neu gestalten kann. Das mag eine schlechte Neuigkeit für ganz Europa sein, ist aber ganz im Sinne der Union und von Frau Merkel.

Nachteilig wäre für die Kanzlerin, dass sie als führungsschwach wahrgenommen werden könnte. Für die Union insgesamt besteht die Möglichkeit, dass die eigenen Regierungsaktivitäten gegenüber den durchgesetzten Vorhaben der Mehrheitsopposition abfallen, die Union also als perspektivlos und frei von konkreten Vorhaben empfunden wird. Das ist aber immer ein dem Konservativismus immanentes Problem.

Rebellionen konservativer Abgeordneter, zumal im Fall einer sich etablierenden AfD, sind natürlich auch möglich. Ob sie aber in diesem Szenario wahrscheinlicher sind, bleibt unklar und situationsabhängig. Es sei aber darauf hingewiesen, dass gerade in außen- und europapolitischen Fragen die SPD auch schon zur Zeit der schwarz-gelben Koalition bereit war, nicht stehende Kanzlerinnenmehrheiten zu stützen.

Für SPD, Grüne und Linke sind die Vorteile noch offensichtlicher: Eben noch deklassiert oder gar unter den deutlichen Verlierer dieser Wahl, so bestünde damit die Möglichkeit, eigene programmatische Vorhaben gemeinsam umzusetzen. Das brächte nicht nur Glaubwürdigkeit bei den noch vorhandenen und den enttäuschten Anhängern zurück, es wäre auch für die jeweilige Parteibasis ungleich motivierender, als Außenseiter-Opposition ohne Chance auf Änderung der Verhältnisse oder eine potentiell fatale Koalitionsregierung mit einem übermächtigen „Partner“.

Auch ein zukünftig mögliches rot-rot-grünes Projekt würde so ungleich realistischer werden. Eine Verständigung und Annäherung der Parteien untereinander wäre unabdingbar für jeden Erfolg. Maximalforderungen und ein immer noch vergiftetes Verhältnis zwischen Westlinken und SPD ließen sich in einer Situation, in der man sich exklusiv auf gemeinsame Ziel und Projekte beschränken könnte, ungleich leichter abbauen, als in einer formalen Koalitionssituation.

Nachteilig wäre vor allem das Scheitern eines solchen Experiments. Das trifft natürlich besonders auf die SPD zu, die als Garant für die Stabilität einer Minderheitsregierung herangezogen werden würde. So sich aber die Grünen nicht in eine Koalition mit der Union drängen lassen (mit allen mittelfristigen Folgen!), erscheint dieses Risiko allemal beherrschbarer als das vermutbare Ende einer erneuten „großen“ Koalition, in der die SPD Gefahr läuft, zur reinen Funktions- und Mehrheitsbeschaffungspartei zu degenerieren. Was nicht nur für die SPD, ihre Funktionäre und Anhänger fatal wäre, sondern für alle Menschen in diesem Land, die nicht genuin konservative Politik befürworten (oder was unter Kanzlerin Merkel dafür durchgeht). Keine andere politische kraft hätte die Verwurzelung, die Glaubwürdigkeit und das emotionale Kapital, um in Wählerschichten, die sich von einer solchen Sozialdemokratie abgewendet hätten, großflächig zu punkten.

Aber auch für Grüne ist die Umsetzung zentraler Wahlvorhaben wichtig für das Selbstbild der Partei und die Motivation der eigenen Basis. Wie es sich dazu bei den Anhängern der Linken verhält, das kann der Autor nicht mit für ihn befriedigender Sicherheit angeben. Erforderliche Kompromisse (wenn den irgendwas passieren soll) könnten jedoch sicherlich Sympathien kosten. In diesem Sinne bleibt da nur zu hoffen, dass der Ausspruch von Gregor Gysi, „es komme nicht so sehr auf die Länge der Schritte, sondern auf die eingeschlagene Richtung an“, den politischen Praxistest überdauert.

Teil V: Fazit

Ich hoffe im Verlauf dieser Ausführungen einige Einwände zerstreut zu haben. Egal ob als strategische Option der jetzigen Oppositionsparteien oder taktische Drohung zum Erzwingen von Zugeständnissen vor dem Eingehen einer Koalition – diskutiert gehört diese Idee. Und zwar ergebnisoffen. Gerade ob des von Politikern fast aller Parteien beschworenen „großen Grundkonsenses“ in Sachen Politik- und Staatsverständnis sollte eine solche Minderheitsregierung ein zumindest prinzipiell auch praktisch gangbarer Weg in einer entwickelten und reifen Demokratie sein!